目次

ロジカルシンキングと伝える力

前回の記事はコチラから

「伝える力」の基本とトレーニング方法を解説します。

いくら頭の中がロジカルでも、伝える力がなければ、仕事はうまくいきません。伝える力を鍛えることで、整理力、分析力、解決力との相乗効果が発揮され、仕事を円滑に進められます。それでは、伝える力を順番に見ていきましょう。

伝える力が低い人の特徴

自分や周り人は、伝える力が高いのか?低いのか?確認しましょう。

以下の口癖が多い人は要注意です。

・私言いましたよね?

・前もいいましたけど、

・何度も言っていますけど、

・わかっていると思っていました。

・普通はわかることです。

こういう口癖が多い人は、伝える力を鍛えたほうがいい人です。

まずは、伝える力とは何なのか見ていきましょう。

伝える力とは?

「伝える」 = 自分の伝えたいことが、相手に伝わっている状態。

「伝える力」= 相手が誰であろうと、「伝わっている状態」に出来る力のことです。

伝えるとは 情報や言葉などを他の人に知らせる、わからせること。

伝えるときは、2つのことに気を付けなければいけません。

1.自分は伝えたつもり

2.相手もわかったつもり

当たり前のことですが、自分は伝えたつもりでも、相手がわかっていなければ、伝えたことにはなりません。逆に、ここまで言わなくても、相手はわかってくれているだろう。これも、相手に伝わっていなければ、伝えたことにはなりません。

「私は伝えました」というアピールはそこそこに、誰が相手であろうと、伝わっている状態にもっていけるように、「伝える力」を鍛えましょう。

言った言わない論

言った言わない論は時間の無駄です。

「言った言わない論」みなさんも経験があると思います。

伝える力が高い人は、相手を選びません。伝えたいことが相手に伝わっている状態にできます。そのため「言った言わない論」に巻き込まれたときは、相手の責任にするのではなく、「自分の伝える力が低いからだ。」と捉えて、まずは自分の伝える力を鍛えていきましょう。

では実際になぜ言った言わない論が起こるのか原因を見ていきましょう。

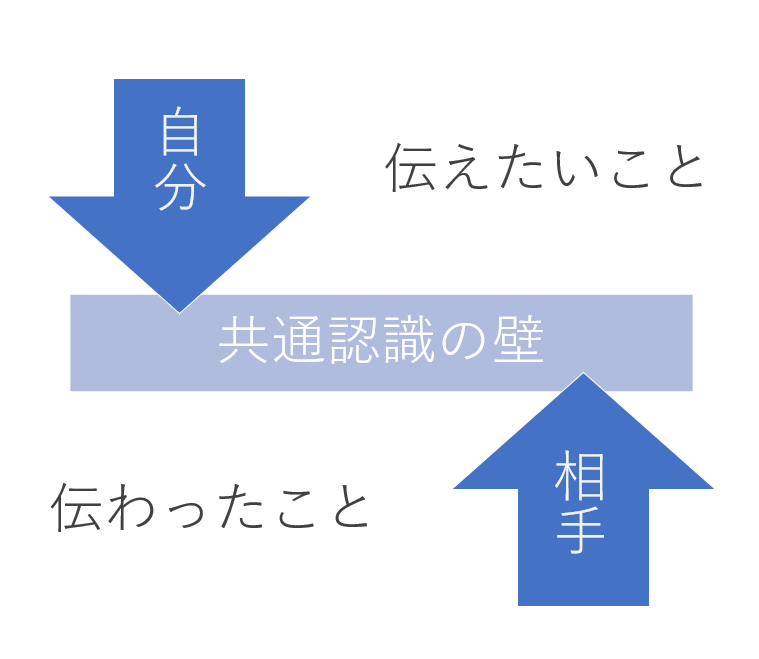

共通認識のズレを整える

私たちの価値観や、共通認識にはズレがあります。

私たちの価値観や、共通認識にはズレがあります。

家庭環境、土地柄、得意不得意などもあり、各々独自の価値観を持っています。そのため「伝える」テクニックをいくら磨いても、共通認識が異なれば、意図が正しく伝わりません。まずは、自分と相手の間には、共通認識のズレがある。ということを理解しましょう。

簡単な例を挙げてみます。

・年末に、母親が高校生の息子にパンツを買ってくるように言いました。

※実際に家庭内で起こった出来事です。

母親と息子の間で、「どんなパンツ」なのか?にズレがあります。

母親は、捨てた分、ユ●クロなどのセット売りの安いパンツを何枚か買ってくると思っていた。

息子は、5000円以内なら、自分の好きなパンツを買ってもいいと思っていた。

これが、共通認識のズレです。

家族の場合なら、

家庭内では「ま・あ・い・い・か」の話です。しかし、仕事で「ま・あ・い・い・か」は致命傷です。仕事で「まあいいか」が許されないから、私はちゃんと言った!、いやいや私は聞いていない。といった「言った言わない論」になるのです。

共通認識を合わせる方法

共通認識がズレないようにするためには、何が伝わっていて、何が伝わっていないのか、相手への確認が必要です。

上司から「明日までに売上のレポートをまとめておいて」と言われたとします。

「売上のレポート」だけでは、どんなレポートかわかりません。

・商品ごとのレポートなのか?

・新規顧客、既存顧客に関するレポートなのか?

・年間の推移のことなのか?

・今月の進捗と行動予定なのか?

私には、こういう風に伝わっていますけど、認識は合っていますか?という確認をしましょう。

出来る部下はどんなレポートか掘り下げる。

出来ない部下は「こういうレポートだろう」と勝手にあたりを付けて仕事に着手する。

伝える時

1.相手に何を伝えたいのか?

2.何が伝わっているか相手に確かめたのか?

伝えられた時

1.相手は自分に何を伝えたいのか?

2.自分にはこういう風に伝わっています。と相手に確かめたのか?

まずは、お互いに何が伝わって、何が伝わっていないのか確認し合いましょう。

共通言語とは?

共通認識を持つためには、もう一つ共通言語が必要です。言葉のもつ意味を、お互いに一致させておく。ということです。

言葉が「一致していない状態」 = 「誤解している状態」です。

誤解とは 意味をとりちがえること。まちがった解し方をすること。

例えばこんな場面です。

先ほど共通認識で見たように、お互いに指示内容は確認しています。

しかし、「値引き」という「言葉の意味」はお互いに一致しているでしょうか?

誤解を放っておくと問題が起こります。

・上司は1円でも値引きしたら報告してほしいのに、部下が勝手に判断して「このくらいなら報告しなくてもいいか」と思い、報告しない。

・上司は大幅な値引きをしたときだけ報告が欲しいのに、部下が1円単位で報告に来る。上司は部下のことを「要領の悪い奴だ」と思う。

「値引き」とはどんな状態か確認しておきましょう。

・粗利率が何パーセント以下の状態

・定価より何パーセント以下の状態

・定価より何円以下の状態

・定価より1円でも安くした状態

あやふやだと思った言葉は、確かめましょう。

「値引き」とは、こういう状態のことを指す!と確認しましょう。「言葉に含まれている意味」をお互いに一致させることで、誤解を解消することができます。

これを、共通言語を整えるといいます。

ちなみに、上司が使う言葉の意味が不明確な場合、部下から上司へ聞いてください。悪いことではありません。「上司の時間を取って悪いな」など思わなくてOKです。積極的に聞くようにしましょう。上司は、「部下が何を分かっていないのか」が、わかりません。そのため、わからない時は、素直に聞くようにしましょう。

共通言語を整えるコツ

共通言語を整える時は、その言葉の意味が、今回限りなのか、継続して使っていい意味なのか、確認しながら、チームで共有しましょう

共通言語を整えるために最初は時間がかかります。しかし、整えれば確実に仕事はスムーズに進みます。事前に整えるのが理想ですが、数ある言葉を事前に選定して整えていくのは、時間がかかります。時間をかけて作ったとしても、結局、「ケースバイケース」が出てきてしまいます。そうなると、せっかく決めても活用できません。そのため、確実な方法は、事後に整える方法です。

泥臭い方法ですが、言葉の意味を確認して、記録していきます。

| 日付 | 記入者 | 発言者 | 共通言語 | 意味の説明 |

| 2019/8/15 | 自分 | 上司 | 値引き | 定価より1円でも安くした状態 |

| 2019/8/15 | 自分 | 上司 | 粗利 | 売上から仕入原価を引いたもの |

ポイントは2つです。

1.チームで取り組む

上司と部下だけ整えるのではなく、チームで整えて行った方が効率良く進められます。そのため、最初は一人で進めておいて、キーワードが溜まってきたら、同期や上司や部下を巻き込んでチームで取り組むようにしましょう。

2.今回限りですか?デフォルトですか?

仕事上、グランドルールの場合と、今回限りの場合があります。そのため、上司に、今回限りですか?それともデフォルトですか?と確認をとるようにしましょう。

・言った言わない論は共通認識のズレが原因

・自分と相手で伝えたこと・伝わったことを確認し合う

・共通言語は書き留めてチームで共有する

伝える力を鍛えるためのトレーニング方法

いつでも、どこでも出来るトレーニングです。

伝える力の基礎を鍛えておきましょう。

理屈を理解したからと言って、すぐに出来るようにはなりません。トレーニングが必要です。伝える力を鍛えるためのトレーニング方法を解説していきます。

1.動詞に5W2Hを付ける

動詞を使う時に5W2Hを混ぜましょう。行動をより具体的に伝えることができます。

5W2Hは有名ですが、「動詞とセットで使いましょう」とはあまり教えてくれません。

いい機会ですので、覚えておきましょう。

ちなみに、動詞とは、動きを表す言葉で、母音が「う」で終わるものです。

~する、働く、遊ぶ、休む、作る、集める、話す、行く、来る

では、具体例を見てみます。

動詞

「出張に行く」 ⇒ 行く+5W2H

5W2H

「だれが、いつ、どこで、なぜ、何を、どのように、いくらかけて」

私は、来週、東京へ、紹介を受けた案件に、商談をしに、新幹線で、往復4万円程度かけて行く。となります。

自分が相手に伝える時、動詞に5W2Hが付いているか確認しましょう。

・電話しておいてください ⇒ 電話する+5W2H

・資料作ってください ⇒ 作る+5W2H

・意見を集めておいてください ⇒ 集める+5W2H

動詞は、5W2Hをくっ付けてから相手に伝えましょう

2.修飾語を数字にする

修飾語とは、「他の言葉を、より詳しく説明するために使う言葉」です。修飾語を数字に変換すると伝えたい内容が、具体的になります。

「40秒で支度しな」

ラピュタで有名なドーラの言葉です。

普通は「支度しな」という言葉を、詳しく説明するために「すぐに」を使い「すぐに支度しな」となります。しかしドーラは「すぐに」を「40秒で」という具体的な数字にしています。伝えたいことが具体的になっています。

他にも以下のような言葉は数字に変換できます。

すぐに、もっと、ちょっと、まだまだ、ほとんど、いつか、大きい、小さい、多い、少ない、高い、短い、狭い、広い・・・など

修飾語は、会話・メール・電話・資料など様々なところで使われています。発見したら具体的な数字に変換してみましょう。

・もっと売り上げを上げたい ⇒ もっと ⇒ 何円?

・ほとんどできました ⇒ ほとんど ⇒ 何パーセント?

・まだまだかかりそうです ⇒ まだまだ ⇒ 何時間?

国語の勉強が目的でありませんので、修飾語の意味は詳しくは説明しませんが、曖昧な言葉は、数字に変換して、相手に具体的に伝えましょう。

3.数えるだけトレーニング

普段から数字に触れる生活をしましょう。

数字に慣れるためには、数を数えるのが一番の近道です。慣れてきたら数えた数字を使って、何かを計算してみましょう。更に数字を身近に感じられるようになります。

「先週は雨が多かった」⇒「先週は5日間雨だった」

「今日はかなり暑い」⇒「今日は38度でいつもより3度高いから暑い」

「今週は結構売れました」⇒「今週は対比120%売れた」

電車通勤の場合、数えるチャンスは無数にあります。

・階段の数

・改札口の数

・券売機の数

・ホームの数

・自動販売機の数

・販売機のボタンの数

・・・etc

慣れてきたら、計算もチャレンジしてみましょう。

・電車のドア

1車両3ドア×向かい側=6ドア/1車両

6ドア×10車両分=60ドア

今乗っている電車は全部で60ドアある。

各ドアから3名乗ると、60ドア×3名=180名乗る。

180名×切符代金200円=36,000円

1時間に10本来るなら1時間36万円

・・・・

計算力を鍛えるわけではないので、暗算する必要はありません。計算機アプリで計算しましょう。一見、伝える力には関係ないように見えますが、数字に慣れるという意味では、効率の良いトレーニングです。目的は、抵抗なく言葉を数字に変換できるようになることです。

4.PREP法(プレップ法)

PREP法とは、「わかりやすく簡潔に」伝えるためのテクニックです。

伝える順番を整理するフレームワークとして有名です。

Point(要点)

Reason(理由)

Example(具体例)

Point(要点)

他にも色々なフレームワークがありますが、覚えやすく、実際によく使う方法なので、PREP法がおすすめです。伝える時の順番を以下のように整理してから伝えます。

1.まず、結論や要点を先に話します。

「です。ます。だ。」など言い切りで終わります。

「はい」か「いいえ」どちら側がはっきりした主張がいいでしょう。

2.次に、その理由です。

文頭に「なぜならば」を使うか、

文末に「~だからです」を使うと組み立てやすいです。

3.その具体例を出します。

文頭に「具体的には、例えば、事例として、」などの接続詞が入ります。

4.もう一度最後に要点をまとめます。

文頭に「つまり、だから、このように、」などまとめに入る接続詞が入ります。

完全に、この決まり文句通りに進める必要はありません。結論、理由や具体例、最後にもう一度結論。こういう流れになっていればOKです。それだけでも相手には伝わりやすくなります。

・1日3回 動詞+5W2Hを使う

・1日3回 曖昧言葉を数字に変換する

・1日3回 数を数えて計算する

・1日1回 結論、理由・具体例、結論を実践する