目次

効率の良い時間の使い方とは?

前回の記事は

- まずは、物理的に使える時間の量を増やす。

- でも物理的に増やせる時間とお金に限界がある。

- だから、時間当たりの質を上げる。

という話でした。

どの時間に何をやれば、効率がよくなるのか見直しましょう。

ということです。

一言でいうと、

何時から何時に、何をすれば効率がいいのか、意識する。

ということです。

仕事が速い人、成果を上げている人、いわゆる仕事がデキる人達はいつ何をすればいいのか理解して時間を使っています。

どうするれば効率よく時間を使えるのか、順番に見ていきましょう。

いつ何をするのか?

まず、大事なことをいつやるかです。

あなたは、以下の状態で、大事なことを、やりますか?

・酔っぱらっている状態

・昼食後、ウトウトしている状態

・寝る直前

絶対やりませんよね?(笑)

これは、効率の悪い時間の使い方です。

大事なことや、成果をあげたいことは、集中力が高い時にやりますよね。

では、集中力が高い時間帯とは、いつでしょう?

答えは、午前中です。

なぜ午前中なんでしょうか?

実は、集中力には、ある神経が関係しています。

その理屈を理解しておいた方がいいと思いますので、

まずは、身体のメカニズムについてみてみましょう。

自律神経とは?

私たちには、自律神経という神経があります。

人は、意識して心臓を動かしたり、胃を動かしていますか?

「よし! 今日も消化するぞ!」ということはできません。

その代わり、無意識でも体が勝手にやってくれています。

呼吸や血管も同じです。これが自律神経です。

つまり

自律神経(じりつしんけい)とは、24時間私たちが意識しなくても働いてくれている神経のことです。

また、自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があります。

詳しく見ていきましょう。

交感神経と副交感神経の違い

・交感神経 (こうかんしんけい)・・・興奮や緊張を優位にする

・副交感神経(ふくこうかんしんけい)・・・リラックスや弛緩を優位にする

交感神経は、運動したり、集中したり、考えたりするときに優位になる神経です。

副交感神経は、リラックスしたり、眠ったり、休憩したりするときに優位になる神経です。

この2種類の神経は、どちらか一方が、優位に働きます。

たとえば、朝起きた時に、体がだるく、起きられないことがありませんか?

寝起きは、まだ副交感神経が優勢になっているからです。

交感神経が優勢になると、目が覚めます。

ちなみに、以下のような行動は、交感神経を優位にしてくれます。

・朝日を浴びる

・運動を行う

・咀嚼(そしゃく)する

・熱めのシャワーを浴びる

つまり、交感神経が優位に働く時間帯の方が集中力が高いということです。

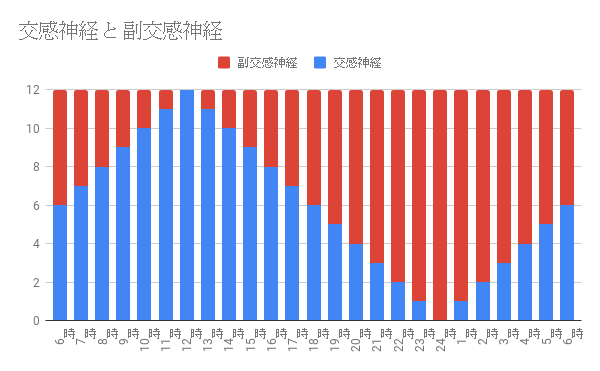

1日の交感神経と副交感神経のバランス

ちなみに、時間帯と神経の優位性の関係を図にすると

以下のようなイメージになります。

起床時間が朝6時だとします。

6時から12時にかけて青色のグラフの、交感神経がピークになっています。ここが集中力のピークです。そして、午後からは赤色のグラフの、副交感神経が徐々に優位になってきます。これは、交感神経が優位になった分、休まなければならないということです。

22時頃には、すっかり副交感神経が優位になっているのがわかります。

活動的な時、優位に働くのは、交感神経。朝から昼にかけてがピーク

落ち着く時、優位に働くのは、副交感神経。夕方から夜中にかけてがピーク

メリハリをつけて時間を使うことが大事

人の体は、交感神経と副交感神経が、「バランスよく優位になる」ように出来ています。

つまり、交感神経が優位になった後は、副交感神経が優位になるので、無理に集中し続けるより、休んだ方がいいのです。逆に、1日中だらだらしていても、自律神経のサイクルが乱れてしまいますので、両方のバランスが大切になるということです。

しかし現代人は、交感神経が優位になりすぎていて、副交感神経が優位になりにくい環境にいます。

例えば、寝る前のスマホは、交感神経を刺激しています。

本来は副交感神経が優位になる時間帯でも、常に刺激を与えている状態になっています。

その結果、なかなか寝付けなかったり、睡眠の質が低下したりします。

すると、次の日、本来集中できる時間帯でも、集中力が低下し、集中しずらい状況になってしまいます。

集中しやすい時間帯に集中して、休む時には、しっかりと休む。というサイクルが体にとって一番いい方法です。

効率の良い1日の過ごし方とは?

先ほどの体のメカニズムでも見てきたように、集中できる時間帯に、集中出来ることを行い、集中できない時間帯には、それ相応のことをやりましょう。

そうすることで、効率が上がります。

また、全体的なポイントは

集中するときは、する、

休む時はしっかりと休む。ということでした。

では、実際に、どうやって時間管理をすればいいのか見ていきましょう。

集中タスク

まずは、集中しないとできない、「 集中タスク 」と

ある程度の集中力でもできる「 非集中タスク 」に分けてみましょう。

例)集中タスク

・ブログの記事更新

・数字分析

・問題解決

例)非集中タスク

・メール返信

・社内チャットの確認

・慣れている日常業務

人によってタスク内容が変わるので、判断基準として、

・昼食後の眠たくなる時間でも、出来るのかどうか?

と考えてみるとわかりやすいと思います。

時間帯ごとの特徴

次は、どの時間帯に何をするのかを決めます。

ざっくりですが、時間帯ごとの特徴をまとめました。

午前 09時~13時 1番集中できる時間

お昼 13時~14時 昼食休憩

午後 14時~16時 眠たくなる時間

夕方 16時~18時 最後に集中できる時間

夕食 18時~19時 夕食

夜間 19時~21時 リラックスする準備

夜中 21時~02時 ゆっくりと休む時間

・交通事故が起こりやすい時間帯は14時から16時

・記憶力が上がるのは、寝る前の30分間

・人が一度に集中出来る時間は 15分 45分 90分 の単位

・起床後、2~3時間は、集中力が一番上がる時間帯

・寝る直前の食事や集中は、睡眠の質が低下する

・質の悪い睡眠は疲労回復ホルモンの分泌が減少する

このように、目的ごとに、効率のいい時間帯や内容は、ある程度決まっており、脳科学と生物学の分野でこのような人間の特徴は証明されています。

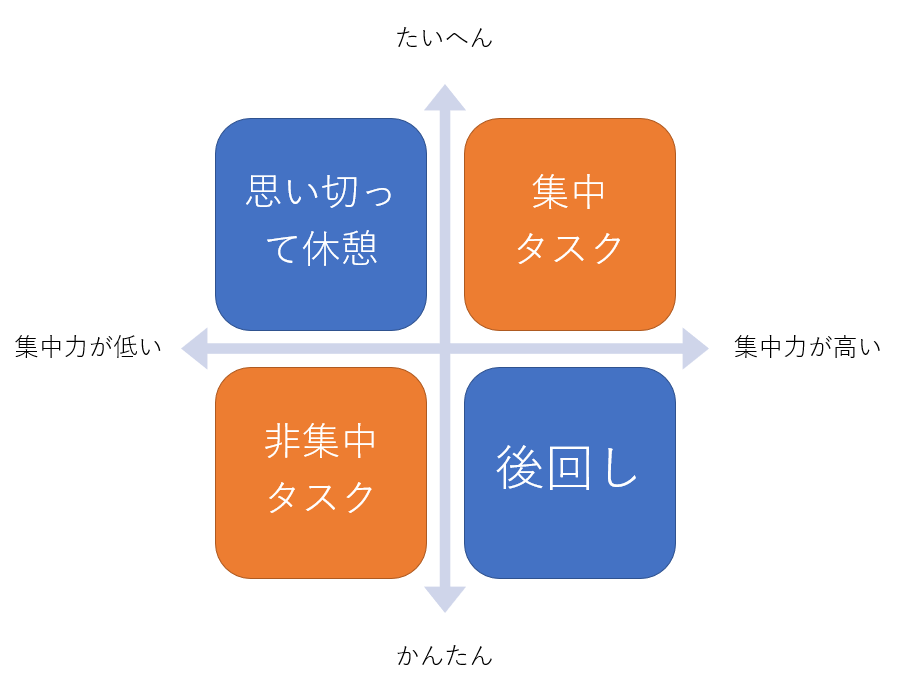

時間管理の本番

次は、どの時間帯に、集中タスクと、非集中タスクをやるのか決めます。

集中力と、タスクの難易度を図にすると

以下のようなイメージになりますので頭に入れておきましょう。

ちなみに、お昼ご飯を食べたあと、眠たくなりますよね?

その時間は集中タスクが進みません。

集中タスクは出来るだけ午前中に持ってきましょう。

集中している日は、少しお昼ご飯を遅らせてもいいと思います。

集中力が落ちているときは、思い切って休憩してみるとか、かんたんなことは非集中時間にやると決めて、思い切って後回しにしてもいいと思います。

実際の1日の流れ

では、実際に1日の流れを見てみましょう。

09:00~10:30 一番集中力が必要な仕事 (90分)

10:30~10:40 休憩

10:40~12:10 二番集中力が必要な仕事 (90分)

12:10~13:10 休憩&昼寝

13:10~14:00 単純作業やメール返信

14:00~17:15 日常業務や打ち合わせ休憩など

17:15~18:00 ラストスパート(45分)

18:00~19:30 帰宅&夕食

19:30~21:00 休憩&お風呂

21:00~22:00 リラックスして過ごす

22:00~23:00 就寝

朝から集中出来ない場合は、心と身体の健康が崩れているのかもしれません。

睡眠の質、睡眠時間、食生活、生活リズムなど改善が必要です。