目次

ロジカルシンキングの基礎知識

ロジカルシンキングには鍛えるべき5つの力があります。

今回は、5つのうちの一つ、知識力です。

知識が少ないと考える幅も狭くなります。

逆に知識が多いほど、幅も広がり、活用出来るチャンスが増えます。

5つの力の解説は前回記事へ

能力開発の段階は4段階です。

・知る

・理解する離解する

・出来る

・教える

今回は「知る」「理解する」「出来る」を目標に知識力を解説していきます。

知ることのメリット

ロジカルシンキングに必要な知識を得ると、良いことが3つ起きます

知識力を付けるメリット

・考える時間が短くなる

・正しい根拠が作れる

・考えるのが楽になる

物事には、原理原則があります。

すでに決まっていることを、個人的に一から考えるのは大変です。証明材料も少ないし、時間もかかります。決まった答えがあるなら、先に知っておいた方が楽なのです。ただし、知っているからと言って活用できるわけではありません。知る。理解する、出来る。この3ステップです。今回の記事を読んで「出来る」ようになりましょう。

フレームワークとは?

フレームワークとは、偉い学者さんが考えた「考える枠組み」のことです。

こういう時は、この枠組みに当てはめて考えたらうまくいく。という枠組みのことです。

知っていると、問題をスムーズに整理することができます。

代表的なものを以下に並べます。

5W2H、MECE、ロジックツリー、3C、4P、PEST、SWOT、バリューチェーンーン、AIDMAなど、他にもビジネスフレームワークは山ほどあります。

フレームワークを覚えて、仕事が出来るように見せかけても、メッキは剥がれます。そのため、使わないのに、フレームワークをやたらと覚える必要はありません。使う時に調べればいいだけです。フレームワークをたくさん覚える暇があるなら、基礎を勉強しましょう。

基礎が出来るようになると、どんな場面でも応用できる力が身に付きます。

全てのものは2度作られる

まず知っておきべきことは、すべてのものは2度作られるということです。

7つの習慣に出てくる原則です。

有名なので覚えておきましょう。

1.知的創造

2.物的創造

最初に設計図を作ります。設計図を基にして実際にモノを作ります。

設計図の部分が、知的創造で、実際に出来上がったもの物的創造です。

大阪城の例

豊臣秀吉が権威を示すために「こんなお城がいい」と大工さんに伝えます。これが知的創造です。実際に大工さんがお城を作ります。これが物的創造です。

つまり、知的創造が先に来て、次に物的創造が行われるということです。

まずは、ロジカルシンキングを使い、知的創造を行います。

それに沿って

・資料作成

・商品開発

・販売促進

など実際に物的創造を進めていきます。

・一から考えずにまずは、知る。

・フレームワークを覚えるより基礎を鍛える。

・知的創造が先で次に物的創造。

ロジカルシンキングに必要な知識一覧

まずは、帰納法と演繹法(きのうほう・えんえきほう)です。どんなプロセスでその答えを出したのか?という「筋書き」や「道筋」のことです。知っている人も多いと思います。難しい名前がついていますが、簡単です。

演繹法と帰納法を使うと、結論と根拠を明確にすることが出来ます。

上司からこんなことを言われることもありません。

・その根拠は?

・なぜその結論?

・辻褄が合っていない

・理論が飛躍しすぎ

・極端すぎない?

帰納法(きのうほう)★☆☆

帰納法は、前提となる事例がいくつかあり、共通していることを抜き出して、答えを出すというものです。

要約

こんなことや、あんなことがあった。(根拠)

つまり、こういうことだ!(結論)

具体例

例えば、あなたがキャバクラにいるとします。

事例(根拠)

・さゆりちゃんはかわいい

・りおちゃんはかわいい

・みかちゃんはかわいい

結論

・つまり、このキャバクラの女の子はみんなかわいい。

これが帰納法です。

帰納法の注意点

キャバクラの1店舗あたりの女の子の在籍数は平均20名前後です。

あなたは、3名だけを見て「みんなかわいい」という結論を出しました。

3名÷20名 = 15%です。

あたなの根拠の信頼度は15%程度ということです。

20名中18名がかわいいのであれば、信頼度90%です。

また、あなたの友達は、「かわいいのハードル」がすごく低いとします。

その友達に「あそこの店はみんなかわいい!行こう!」と言われて信用しますか?

つまり、事例の多さや、信頼度によって結論の信頼性も変わる。ということです。

・この商品売れると思います → その根拠は?

・お客さんが言ってました → どんなお客さん?

・最近よく聞きます → 何人から聞いた?

演繹法(えんえきほう) ★☆☆

演繹法は、大前提から結論を出します。

大前提があり、事象を当てはめた時に起こるであろう予測が、結論になります。

要約

・一般的にこうだ(大前提)

・こういうことがあった(事例)

・つまり、こうなるだろう(結論)

具体例

大前提

・私はかわいい女の子に弱い

事象

・かわいい女の子に指名してほしいと言われた

結論

・私は指名するだろう

これが、演繹法です。

ジャイアンが、お前のモノは俺のもの、俺のものは俺のもの、お前のゲームも俺のもの。というのも演繹法です。

演繹法の注意点

かわいい子とは、学生なのか、社会人なのか、お姉さまなのか?大前提となることが曖昧だと、後々の結論がブレて来ます。かわいい女の子の意味が、10歳の女の子という変態野郎だった場合、指名するという結論にはなりません。

ポイントは、大前提の内容が、具体的かどうか?人によって違う捉え方をしないか?ということです。

一番具体的なのが

人間は必ず死ぬ。という大前提に対して、私は人間だ。という事例。私は人間なので、必ず死ぬ。という結論になります。

つまり、大前提の内容の信頼性によって、結論の信頼性もかわる。ということです。

・高齢者が増えるらしい → どんな高齢者が増える?

・こんなことに困る → どんな高齢者が困る?

・こんなサービスが売れる → どんな高齢者が助かる?

帰納法と演繹法の活用 ★★☆

帰納法と演繹法を混ぜて使ってみましょう。

帰納法・Aさん、Bさん、Cさんが死んだ→人間は必ず死ぬ。

演繹法・人間は必ず死ぬ → 私は人間 →私は必ず死ぬ。

綺麗にまとまっています。正しいです。

しかし、仕事では、こんな綺麗にまとまりません。

・桃太郎、一寸法師は鬼を倒した → 子供は鬼を倒せる

・子供は鬼を倒せる →ピー〇ーパンは子供だ。→ピー〇パンは鬼を倒せる。

すべての子供が鬼を倒すことはできません。

しかし、ピー〇ーパンは鬼を倒せそうです。

ん!?んん?合っているの?間違っているの?

帰納法・演繹法の理屈だけ理解していても、これでは実際に使うことが出来ません。

使っていても正しい使い方なのか間違っているのか判断がつきません。

そこで、実際に現場で使うために、以下のような方法を試してみましょう。

やり方

1.帰納法で出した結論を演繹法の大前提にします。

2.大前提から考えられる事例を出します。

3.帰納法と演繹法の事例が同じになるのかどうか?を検証します。

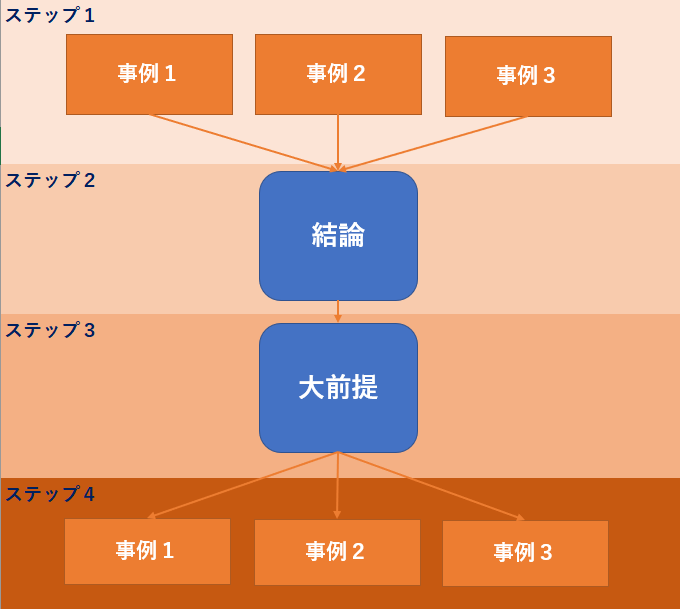

図にすると以下のようになります。

ステップ1 事例が1~3まである。

ステップ2 結論を出す。

ステップ3 結論をそのまま演繹法の大前提にする。

ステップ4 起こるであろう事例を書き出します。

ステップ1の事例とステップ4の事例が同じ内容であれば、ステップ2で出した答えは、ほぼ正しいと言えます。しかし、ステップ1の事例とステップ4の事例が全然違う場合、ステップ2で出した答えは思い違いということになります。

具体例

あなたが、営業社員だとします。会社の上司とうまくいっていません。

【事例】(ステップ1)

・上司に事細かに報告しろと言われる

・細かいところまで口うるさく指示を出される

・自分を見下したような態度をとる。

【結論】(ステップ2)

上司は私を信用していない。

【大前提】(ステップ3)

上司は私を信用していない。

【事象】(ステップ4)

・簡単な仕事しか振ってもらえない

・顧客対応から外された

・営業会議に参加させてもらえない

上司から信用されていないと思っていても、帰納法の事例と、演繹法の事例が全く違う内容になっています。上司は私を信用していない。という結論は成り立っていないことなります。そのため、どっちの事象からでも意味が同じになっているのかどうかがポイントになります。

これをマスターして、帰納法と演繹法を活用して仕事を進めてみましょう。

こういうことがあった(ステップ1)だから、こうなるだろう(ステップ2)果たしてこの結論は、正しいのか?この結論を大前提にしてみよう(ステップ3)大前提にしても同じような事例しかでないな(ステップ4)。この結論は正しいだろう。

だから分析 ★★☆

次は、「だから」と「なぜならば」を使って、順序を整理する方法です。

1.問題の原因が分かる

2.解決策が適切に打てる

例えば、会社に遅刻したとします。

よし!じゃねーーー!!!

放っておくとまた遅刻します。そうならないためにも、「だから」と「なぜならば」を駆使して原因と対策を明確にしましょう。

やり方

1.問題を設定する「なぜ●●か?」

2.問題を掘り下げる「なぜならば、●●だから」

3.逆から読む「だから、●●」

具体例

1.問題を設定する「なぜ●●か?」

なぜ会社に遅刻したのか?

2.問題を掘り下げる「なぜならば、●●したから」

なぜ会社に遅刻したのか?

→なぜならば、電車に1本乗り遅れたから

→なぜならば、駅に着くのが10分遅れたから

→なぜならば、家を出るのが10分遅かったから

→なぜならば、起きたのが30分遅かったから

→なぜならば、昨日寝るのが遅かったから

→なぜならば、夜食を食べたから

→なぜならば、眠れなかったから

→なぜならば、おなかが減ったから

→なぜならば、2時間早く夕ご飯を食べたから

3.逆から読む「だから、●●」

2時間早く夕ご飯を食べた

→だから、おなかが減った

→だから、眠れなかった

→だから、夜食を食べた

→だから、昨日寝るのが遅かった

→だから、起きたのが30分遅かった

→だから、家を出るのが10分遅かった

→だから、駅に着くのが10分遅れた

→だから、電車に1本乗り遅れた

→だから、会社に遅刻したのか

次から会社に遅れないようにするためには、どこを直したらいいのか?

夕ご飯を早く食べ過ぎた、夜食を食べた、電車に乗り遅れた、など、原因を複数上げることが出来ます。この中から、根本的な原因や、直しやすいところを解決すると、会社に遅刻する。という問題が解決できるはずです。

反対から読んだ時、変な日本語になっていないか確認しましょう。ストーリー仕立てにして、第三者が見てもわかるように、前後を整理しましょう。逆に、反対にして意味が通じているということは、正しく原因追及出来ているということです。

要素分解 ★★★

要素というのは、物事を成り立たせる元のことです。どんな要素で構成されているのか、分解していけば、部品と部品になります。さらに部品と部品に分けて・・・扱いやすいところまで、部品に分けるのが、要素分解です。分解した要素が、「間違った部品」と「間違った部品」なら、くっつけても元通りの要素になりません。正しく分解できるようになりましょう。

要素分解が出来るようになると、どこに問題があるのか、どこを解決すればいいのか、ピンポイントで分かるようになります。

概要

まずは、要素を2つ~3つに分けます。

要素を分解するときは、「どんな機能」と「どんな機能」で出来ているのか?を考えます。

車の場合、大きくわけると「動く機能」と「止まる機能」があります。「動く」を二つに分けると、「前へ進む」と「後ろへ進む」になります。「止まる」を二つに分けると、「一時停止」と「駐車」になります。

このように、何もヒントがない時は、機能を中心に分解していくと、掘り下げやすくなります。

具体例

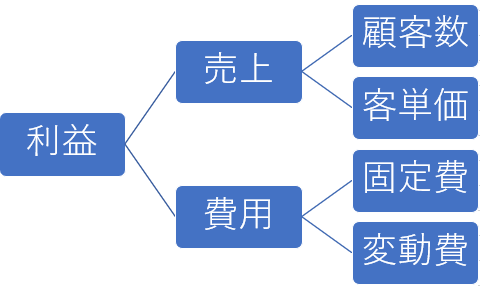

「利益」を要素分解した場合

利益は、「売上」と「費用」です。

売上は、「購入顧客数」と「購入単価」です。

費用は、「固定費」と「変動費」で分けられます。

※こういう決まっているものは元から覚えておくと楽です。「●● 要素」とか「●● 構成」などで検索すると出てきます。

要素分解は、文章で伝えるよりも、以下のような図で伝えたほうが分かりやすいです。これをロジックツリーといいます。

ロジックツリーの誤解

ロジックツリーを作るときは

1.要素に分解する。

2.ロジックツリーを作る。という順番です。

要素分解が出来ないと、ロジックツリーは作れません。ロジックツリーを作れない人が多いのではなく、要素分解出来ない人が多いということです。まずは要素分解できるようになりましょう。

要素分解の注意点

要素を部品と部品で分けるのが要素分解です。

部品と部品で分けているのに、割合の話が混ざることがあります。

割合というのは、●●率で表せるものです。

契約件数(注文件数)を例にしてみます。

割合で分ける場合

契約件数 = 提案件数 × 契約率

契約に至る顧客の割合は、契約件数÷提案件数=契約率で計算できます。契約件数が30件で、提案件数が100件なら、契約率30%です。

機能で分ける場合

契約件数 = 新規顧客件数 + 既存顧客件数

契約してくれた顧客は新規顧客なのか、既存顧客なのか、機能で分けています。

機能も割合もどちらも間違ってはいませんが、使う場面が違います。

要素分解の活用方法

仕事をしているときに、自分はどのゴールに向かってどんな道を歩いているのか?具体的に説明できますか?

・自分がどんな道をどこに向かって進んでいるのかわからない

・部下に説明しなければいけない。

・共通認識を上司とすり合わせないといけない。

自分の仕事の正確な位置情報を掴みましょう。そのためには、地図と道筋を作る必要があります。それが、割合と機能で整理できます。

割合で分ける場合は、道路としてみる。

コール数 =時間×人数×コール数/1h

アポ件数 =コール数×アポ率

訪問件数 =アポ件数×訪問率

提案件数 =訪問件数×提案率

契約件数 =提案件数×契約率

すべての数字が繋がっています。アポ率を改善したら、訪問件数も提案件数も上がります。

どこを変えたらゴールが変わるのかが、わかりやすくなります。

割合は、一本の道路というイメージをもって●●率で分解してみて下さい。

機能で分ける場合は、地図としてみる。

コール数 =有効電話番号+無効電話番号

アポ件数 =こちらからテレアポ+向こうからの依頼

訪問件数 =関東地方+関西地方

提案件数 =提案方法1+提案方法2

契約件数 =新規顧客+既存顧

項目がすべて繋がっているわけではありませんが、どこの、何をしようとしているのかがわかります。割合で分けた場合は、新規顧客のことなのか?既存顧客か?アポは依頼なのか、テレアポなのか?などがわかりませんでした。しかし、機能で分けると、地図の役割りを果たしてくれます。

・ロジックツリーは要素分解が出来ないと作れない

・分解する時は機能は機能、割合は割合で分ける

・機能で分けると全体の地図が分かる。

・割合で分けると全体の道筋が分かる

相関関係と因果関係 ★★★

概要

相関関係は、Aに変化があれば、Bも変化するという関係性のものです。どちらが先でもOKです。

因果関係は、Aが起こったからBが起きる。という関係性のものです。Aが先でBが後です。

相関関係と、因果関係と簡単にいうと、原因と結果を●●関係っていう言葉で分けてみました。ということです。

例えば、男女が二人で食事をして、手をつないで散歩して、家で行為を行い、子供が出来たとします。

「家での行為」が原因で

「子供が出来た」が結果です。

具体例

行為を行ったからといって、必ず子供が出来るわけではありません。しかし、行為をしなければ、子供は出来ません。行為を行ったから、子供が出来る。これが因果関係です。Aが起こったから、Bが起きる。という関係になっています。

頻繁に行為を行う人は、行為を行わない人に比べて、男女で食事に行く機会が多いです。また、手をつなぐ回数も多くなります。しかし、食事に行ったからと言って、行為を行うわけではありませんから、因果関係ではありません。つまり、食事回数や手をつなぐ回数は、「行為を行う」という結果と相関関係にあるということです。

相関関係と因果関係の注意点

相関関係なのに、因果関係だと思い込むことです。世の中には因果関係よりも相関関係の方が圧倒的に多いです。そこを理解して、安易に因果関係だと決めつけないことです。

相関関係っぽいものにも注意が必要です。たまたま同じように変化しているだけで、全く関係性のないこともあります。

必ずその順番で起こるか?逆はないのか?結果に至るまでには、必ずその原因を通る必要があるのか?

知ることと考えること

知識は便利です。知っていると、一から考えなくてもいいし、時間も短縮出来るし、楽です。あなたが考えていることは、すでに他の誰かが研究して答えがでているかもしれません。そのため、まずは検索する癖をつけるようにしましょう。といっても、信用してもいいのかどうかわからない情報もたくさんあります。そのため、すべてを盲目的に信じることはありませんが、知っておいて損はないです。

問題発見 ⇒ 考える ⇒ 結論

問題発見 ⇒ 検索 ⇒ 知る ⇒ 考える ⇒ 結論

まずは、知ることです。知るために、検索しましょう。

知る ⇒ 考える という順序を守ると、仕事もスムーズに進みます。

便利な検索方法

「法則 一覧」

「効果 一覧」

「●●の段階」

「思考 一覧」

「ビジネスフレームワーク」

「●●の開発」