目次

会議の種類とは?

会議を開催する人は、会議の目的をメンバーに告知してから会議を開催しましょう。

目的のない会議では参加者のすれ違いが発生し、何のための会議なのかを話し合う会議。という無駄な会議になってしまいます。

会議は5種類あります。

1.問題を見つけるための会議

2.目的を整理するための会議

3.アイデアを出すための会議

4.決定するためのための会議

5.共有するためのための会議

大きくわけて、会議の種類はこの5つです。

会議は開催者だけではなく、参加する人へどんな会議か共有し、効率よく進めましょう。それぞれどんな会議なのか事例を含めて見ていきましょう。

1.問題を見つける会議

問題とは、理想と現状のギャップのことです。

問題とは、理想と現状のギャップのことです。

そのため、問題を整理するためには、理想の状態と現実の状態の比較が必要になります。

理想:開催者は、理想の状態を5分程度で発表出来るように準備する。

現状:現状を知るメンバーを招集して、予測可能な問題を発表してもらう。

この二つを準備して開催するのが、問題を見つける会議です。

・管理上の問題

・業務フローの問題

・顧客対応の問題

・費用の問題

・人の問題

問題として上がる内容は、プロジェクトにより様々です。

これを実現する場合、こんな問題が起こる。なぜならば、現状はこうなっているから。本当はこうしたいけど、現状はこうなっている。だからこれが問題になる。という流れです。

・最初の説明がやたらと長くなりグダグダになる

・会社の方針(上司)とズレて意味のない会議になる

・現状が分からないメンバーばかりを招集してしまい会議にならない

・メンバーへ、問題ではなく、やりたいことを聞いてしまいブレブレになる

「理想の状態」は、大人数で話合うと論争や忖度が起こるため、主要メンバーだけで話し合いをしておきましょう!

2.目的を整理する会議

目的を整理するときには、理由の掘り下げが必要です。

目的を整理するときには、理由の掘り下げが必要です。

普段何気なくやっている仕事にもすべて目的があります。

この業務は

なぜ、この手順でやっているんだろう?

なぜ、この方法でやっているんだろう?

この業務で本当に解決したいことは何なんだろう?

つまり、この業務の目的は何だろう?

・何気ない日常業務

・他部署への報告会

・業務フロー

・業務マニュアル

・管理体制

また、目的を整理するためには、目的の階層を合わせなければいけません。

具体例を見てみます。「この業務の目的は?」

お客様の幸せというのは、間違ってはいませんが、業務の目的と、会社の目的がごちゃまぜになっています。議長が気づいて、整理していきましょう。また、なぜその仕事をしているのか、必ず理由があるはずです。そのため、どんな方法で、何を解決しているのか、具体的に書き出しましょう。そうすることで、目的は自然と整理されていきます。

・会議の途中で解決策を話し出してしまい会議が長引く

・目的の階層がバラバラのままで、解決策が出しにくくなる

・地道な作業なので、途中で諦めてしまう

業務整理をするときは、目的をジャンル分けして、業務を紐づけると、どんな目的の業務が多くて、少ないのかも見えるようになります。

3.アイデアを出す会議

この会議に必要なことは達成すべき目的です。

この会議に必要なことは達成すべき目的です。

達成するべき目的がはっきりしているからこそ、アイデアが出せます。

目的が不明確の場合、アイデアは出しずらくなります。

目的を達成するためには、今までの方法以外にどんな方法が考えられるのか、書き出しましょう。方法は無数にありますので、目的を達成するためなら、どんなアプローチでもOKです。また、人の意見を聞いていると、新しいアイデアも生まれますので、積極的に書き出して、あとで消去していく方法で整理するとスムーズです。

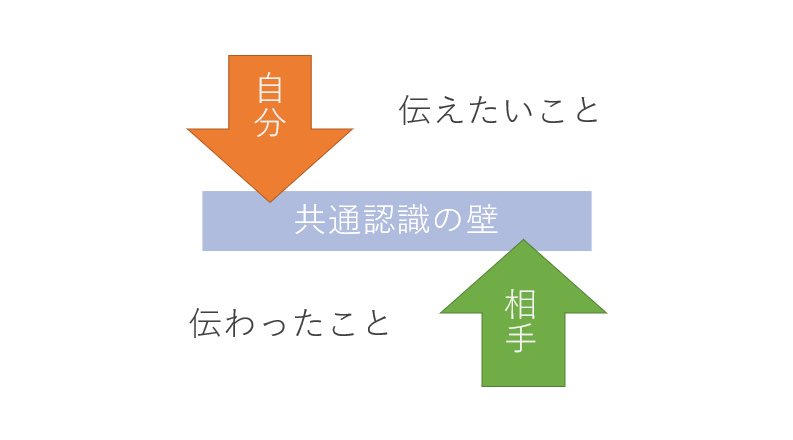

先ほどの目的整理が不十分だったり、階層がブレブレだと解決策もブレてしまいますので注意が必要です。また、メンバーから「そもそもこれは何のためにやるんですか?」と質問が続く場合、目的整理と理想の状態の共通認識がズレています。そのため、あらかじめ共通認識はしっかりと固めておきましょう。

・その場で解決策の採用不採用もやってしまう

・人の意見を否定し出すと論争に突入して会議時間が長引く

・特定の人ばかり発言すると意見が偏る

・そもそも論を始めてしまうとアイデアが出しにくくなる。

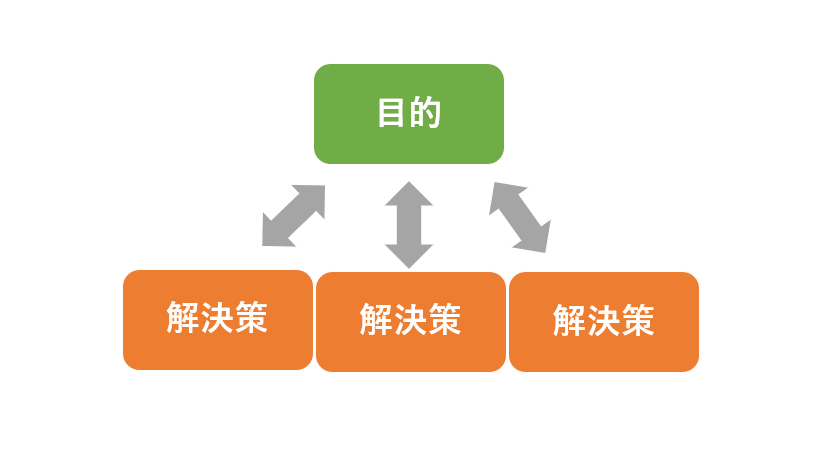

4.決める会議

この会議に必要なことは、数字です。

この会議に必要なことは、数字です。

解決策とセットで、費用対効果や期間など、意志決定に必要な情報を準備しておきます。

解決策Aと解決策Bどちらがいいのか?それぞれのメリットデメリットをまとめて、簡単に説明します。そして、意志決定を行います。その時のポイントは、やると決まったことは、タスク化することです。タスク化とは、いつ、だれが、何を、どのように、やるのかを決めることです。

・数字を準備しておらず、決定が出来ない

・目的や問題などを長々と話出し、会議が進まない。

・決めたことをタスク化せず、放置されてしまう。

・個人でタスク化してしまい、共有しないため進捗がわからなくなる。

5.共有する会議

認識のズレを失くすための会議です。

認識のズレを失くすための会議です。

そのため、共有する会議は、不定期ではなく、定期的に行う必要がります。

例えば、業務中に、質疑応答が好き放題に飛んで来たら仕事に集中できません。あらかじめ「上司も部下もコアタイムに仕事に集中出来る体制にする」ためにも、時間と頻度を決めて定期的に行う必要があります。

・日常業務の再確認

・ルールやマニュアルの再確認

・目標や成果の再確認

・比較対象の再確認

定期的に行う場合、週に1回1時間なのか、毎日5分だけなのか、会社の業務スタイルに合わせて行う必要があります。

| 頻度 | 時間 | コメント |

| 毎月 | 1時間 | 頻度が少なすぎます。 |

| 毎週 | 1時間 | 濃い会議は出来ますが、業務中の質疑応答が増えます。 |

| 毎日 | 10分 | 朝、昼、夕方に3回行うとちょうどいい頻度です。 |

| 時間 | 5分 | 多すぎて集中力の妨げになります。不参加者も増えます。 |

会議の目的とは?

会議の目的は開催する会議の種類によって異なります。

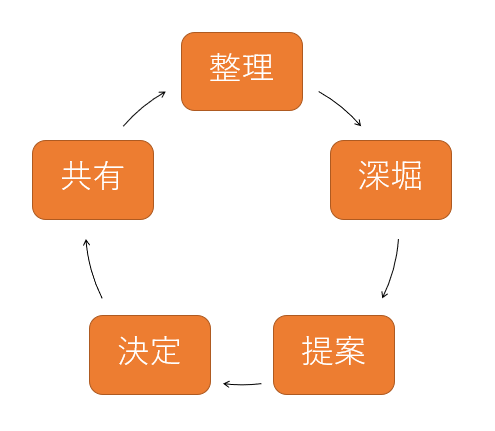

現状の情報整理、問題の抽出と目的の掘り下げ。それに対する解決策の提案、提案するための判断基準として数字を準備する。そして、意志決定を行う。

決定したことは、タスク化し、実行に移す。実行中のタスクや完了したものについては、関係者に共有する。

この流れすべてを会議と呼んでいます。図にすると以下のような図です。

また、会議の目的は役職によっても意識している所が異なります。

以下のような表にまとめました。

| 役職 | 意識が向くところ | 口癖 |

| 社長 | 決定したい!タスク化したい | 数字は?何を決める会議? |

| 部長 | 深堀りしたい | 目的は?そもそも大丈夫? |

| 課長 | 方法論に着目しがち | これですべて解決します! |

| 社員 | 問題と現状に引っ張られる | それよりもちゃんとやろうよ |

| パート・アルバイト | いつ?誰がやるの?共有して | 決まったことが共有されていない |

会議の目的は、5つです。

1.整理する会議

2.深堀りする会議

3.アイデアや解決策を提案する会議

4.決める会議

5.共有する会議

1.理想と現実のギャップを確認

これをやりたい!

これをやろうと思うと、こんな問題が起こる。

なぜならば、現状はこうなっているから。

これは、整理する会議です。

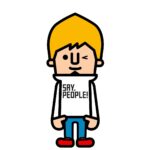

2.方法と目的を行き来してみる

現状がこうなっている理由は?

なぜそうなっているのか?

何を解決しようとしているのか?

なぜならば、こういう目的があるから。

このように、なぜ?なぜ?と深堀しています。

これは、深堀する会議です。

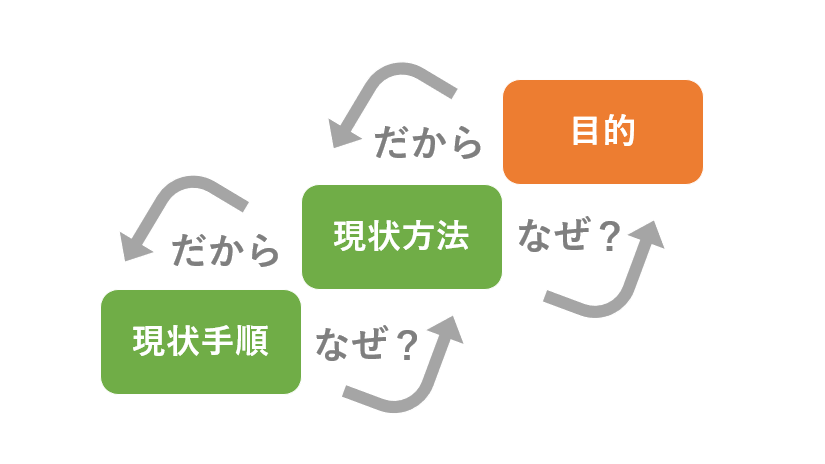

3.目的に沿った解決策を見つける

違う方法で目的を達成することは出来ないか?

問題の具体例は?

どんな解決策があるのか?

これは、提案する会議です。

4.決める会議には、数字が必要!

違う方法の場合、どの程度の期間、費用、手間がかかるか?

いくつか方法を出して、最終的に会議で決定する。

これは、決める会議です。

5.決めたことは分かりやすいように共有しよう!

決定したことを共有する。

共有したことがずれていないか定期的に確認する。

これは、共有する会議です。